-

-

2017-09-19 11:12伍小七

裸露原貌 汉拿山的自然步道系统

济州岛是火山岛。两万年前火山喷发后,在全岛形成了坚硬、黑色的玄武岩。徒步走起来相当硌脚,雨雾很大的山路上,玄武岩裸露的石头踩着非常湿滑。而汉拿山这种按照原始风貌简单修葺的步道,就是自然步道。

.jpg)

城板岳起点的步道,大部分是裸露的石头,只加以简单的枕木台阶或起到挡水、固坡作用。枕木在这里,可以为步行者提供美感而令人愉快的步道阶梯。由于下面的石质坚硬,所以汉拿山台阶下,并无需铺设建基趾的卵石。

这里需要解释一下,“自然步道”是指沿途自然景观优美,能为游客提供自然导览、起到生态和环境教育功能的游览路线。自然步道的建设最早从美国开始,1921年由阿巴拉契亚小径【注】开始建立了国家步道系统,将自然、历史等步道串联起来,鼓励公众保护、使用、享受和欣赏国家自然和历史资源。

1940年代起,西方发达国家进入快速城市化进程,自然步道也由此得到迅速发展,人们借由步道重返自然,得到休憩、健身和亲近自然的机会。近年来,在环境教育和无痕户外(Leave No Trace)理念的推动下,自然步道的设计、修复工作开始更多考虑野生动植物栖息地保育、生态廊道修复等元素。1982年开始,美国林务署在弗吉尼亚州的康纳洛克(Konnarock)成立步道工作队(Trail Crew),推动志愿者参与自然步道设计与建设。2007年徐铭谦赴美国阿巴拉契亚学习步道志工经验,并带回台湾,成立千里步道机构,推动志愿者参加台湾地区自然步道建设及“工作假期”计划。

下图为徐铭谦(右5)指导大陆LNT无痕工作者,在台北平溪体验自然步道营造。大麦摄于2012年。

“我们现代人都以为,所谓步道必然是有硬质铺面的,且需要很多设施,比如凉亭、公厕、入口意象、观景平台、外来种园艺植栽、指标牌等,误以为如同都市里建筑内的阶梯一样整齐才叫美观,这样才符合大众化和多元需求。”

徐铭谦在《让步道更人性、让普罗变PRO》一文中写到:进入工业化、现代化,同时也伴随着国家统治形象的营造,60年代前后建筑界与步道设施大量采用了园林造景,比如仿木水泥栏杆、雕梁画栋式的凉亭,开始了假山假水庭园造景的设计,依赖重机具的工程手法和工程开路的方式,对自然生态造成了很大的冲击。直到90年代,生态工法才引入景区设计和建设中。

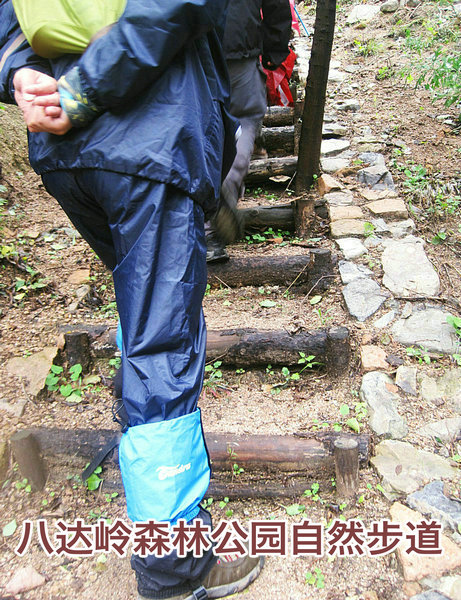

下图是韩国专家,在北京八达岭森林公园建造的一段自然步道,看着就舒服,让人想踏上去行走啊。大麦摄于2012年。

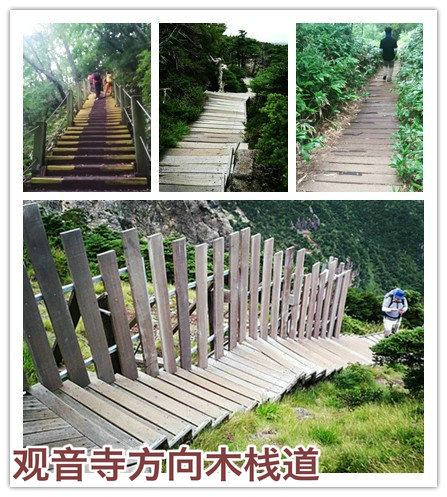

城板岳至花田休息站之间山势平缓,以自然步道为主;之后到山顶,栈道比例逐渐增多。在山顶的白鹿潭至观音寺,山势陡峭,木栈道和步道比例较多,还有吊桥、砂石路等多种形式。

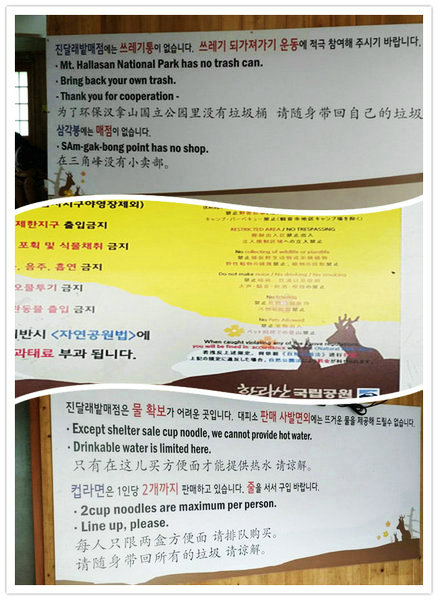

环境保护 所有垃圾自行带走

汉拿山徒步中禁止吸烟,垃圾带走;爱护环境,形成习惯。这里特别要提到自救使用的AED系统。徒步中偶见的青壮年心脏骤停者,多半是心源性猝死患者,如果现场有AED使用,会大大提高生还几率。

AED(Automated External Defibrillator)自动体外除颤器又称自动自动电击器、心脏除颤器及傻瓜电击器等,是一种便携式的医疗设备,它可以诊断特定的心律失常,并且给予电击除颤,是可被非专业人员使用的用于抢救心源性猝死患者的医疗设备。AED设备操作简便,专门供普通民众使用的心脏病除颤设备。

发生在医院外的心脏骤停,多是心源性心脏骤停,通常表现为室颤。AED电击除颤是最有效的急救方式,每延迟除颤1分钟救活率下降7%-10%。医学研究和临床证明,如果在心脏停止跳动的4分钟内,使用AED设备与进行CPR(心肺复苏),能够大幅度地提高救活率(抢救成功率将高达60%以上)。这短暂的“黄金4分钟”,就是急救的关键时刻。(原文来自《缺失的AED》 http://www.jiemian.com/article/913598.html)

自动除颤器通常配置于有大量人群聚集的地方,在亚洲,以日本、韩国及香港等人口稠密的地区较多设置。中国内地则仅见于机场、高铁车站、消防局救护队和军中卫生队。

在这里谨向所有户外活动爱好者建议:务必抽空参加一个当地红十字会的急救员培训,时间短费用低,这培训关键时候可救人命,性价比高的不像话。

做个负责任的户外运动爱好者,抓紧去学一个红十字会的初级急救员证书吧。

汉拿山上食品和用具,售价可谓低廉。沿途的几个蔽护棚休憩处,简洁不简陋,植被掩映之下,与周围环境毫不违和。

走过海拔1600米以后,忽云忽雨或山风阵阵,虽然后背已被汗水湿透,继而自行体温烘干,也让人不得不拿出各种防雨和保暖装置。好在,前一晚我已准备充分。